落下の王国

先日の映画サービスデーだったので、観に行ってきました。

『落下の王国 ―The Fall』

昨年秋公開映画でしたが、色々あって劇場で見れなかった……

後悔していた所、飯田橋ギンレイホールで上映されると聞き…これは是非行かなくては!!

飯田橋ギンレイホールhttp://www.ginreihall.com/

この映画は、“感じる”要素が多い映画だと思います。是非、見て欲しい。

物語のプロローグは無声映画のような展開。鉄橋の上から、下を覗き込む人々。

水の中から、引き上げられる、馬。

馬は前作『ザ・セル ―The Cell』と同じ、物語の冒頭、そしてズトーリーの“鍵”となる存在ではないかと想像し、惹き込まれてしまう――

1915年のアメリカ、オレンジの木から落ちて怪我をし、入院中の5歳の少女、アレクサンドリア。人懐こい少女は、あどけない笑顔で病院中の人々に可愛がられていた。ある日、足の怪我でベッドから起きられない青年と知り合う。病室に入ってきた利発そうな少女に、青年は自分が作った物語を聞かせる。たちまち夢中になって、続きを聞かせてとせがむ少女。しかし、それは少女に自殺するための薬を盗み出させるための作戦だった…。

この二人の邂逅から、壮大な叙事詩が始まる――

壮大な叙事詩の序盤で印象的な、泳ぐ象の姿。

現代美術好きのターセム監督。

水の中から、象を仰ぐように撮られたシーン。普段見れないアングルからの映像は、それだけで神秘的です。ダリの絵画を連想させられますが、グレゴリー・コルベールを思い出します。

参考:Ashes and Snow

http://www.ashesandsnow.org/jp/

前作はCGによる心象風景の描写でしたが、今回は殆ど実写。

本物だからこそ、嘘っぽくならない。重みのある映像美となっている。

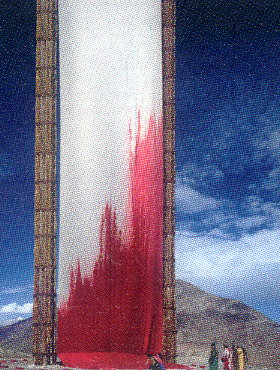

青い空、白い砂漠、橙色に輝く岩肌、植物の緑、豊穣の大地の色。

それらが集大成したような、序盤の儀式のシーン。原始的な躍動感に溢れる踊りに呼応するように、“霊者”の身体に現れる地図。大地の力の顕現のようです。その価値観は、アジア的というものではないでしょうか。

霊者の体に現れた“地図”を書き写すチャールズ・ダーウィン。もちろん、あの進化論の提唱者(のイメージ)。

人は自然を探求し、模倣する――その暗示のように思える。

壮大な叙事詩の詳細は、世界各国の世界遺産の美しい映像が走馬灯のように、リズミカルに表される。

人類の文明と、森羅万象・生命の謳歌のようにも思いますが、この叙事詩は愛と復讐の物語。

病院という事もあって、生死が紙一重の世界。

アレクサンドラは言葉で表せずとも、それを肌で感じ、自殺願望があるロイの身を案じる。

空想の世界に出てくる敵の軍勢の甲冑はレントゲン室での作業着。

レントゲンは骨格――骸骨を写し出す。いわずもがな死を暗示させる。

手術室で手当てを受けるアレクサンドラ。

その描写は人形。

朦朧とした意識の中で聞こえる“怒った人たち”の声。前作の心象風景を彷彿させる。

同時に、動けない人形は彼女の現実世界の無力さのようです。

手当てする様子も人形劇で表されていますが、その描写は頭を切開するなどの大手術。

自分の死への望みが、関係の無い少女の命を奪いかけたという、深い悔恨に打ちひしがれるロイ。

気がついたアレクサンドラに、物語の続きを語る――

物語の終盤に語られる登場人物の死は、美談であるはずが、余韻を残さず、淡々とさえしている。

英雄譚に昇華されない、ただの悲劇。

それは語るロイの、死への憧景。

死や象徴的な出来事に“落下”が関わっている。

そもそも、二人は落ちた事で骨折して、病院で邂逅し、物語が始まる――

先日書いた、『バットマンビギニング』に通ずるのです。

「人は何故落ちるのか。」「這い上がるためですよ。」

這い上がるのは、もの凄く力を使う。それは、“生きる力”そのものです。

興味深かったのは、ファンタジーの癒し効果。

興味深かったのは、ファンタジーの癒し効果。

『はてしない物語』然り、ファンタジーは現実世界で成し得なかった出来事への報復まがいの埋め合わせをする場所ではない。

現実では体験出来ない経験をする事で、その経験を通して得たものを、現実で生きる力にするための場所である。

それが私の持っている“ファンタジー論”です。

『落下の王国』では、現実に起きた悲しい出来事が空想の世界でも再現され、再び傷を追いながらも、今度は現実では出来なかった生きる力を得る。

カウンセリングのようなものでしょうか。

明確なヴィジョンではありません。ロイや時にアレクサンドラの現実で起きた、心の傷となった体験が、隠喩のように仄めかされ、再現される。

現実の世界では、誰の助けも得られなかった、あっても拒絶していたロイ。しかし空想の世界を通して、それを一緒に受け止める存在がいた時に、ロイは生きる力を取り戻した。

現実と空想の世界が互いに関わって、人の生きる力となる。

『落下の王国』に話を戻すと、ロイはその後、スタントマンとして復帰した事が仄めかされている。

終盤は、無声映画時代の様々なスタントシーンが映し出され、アレクサンドラのモノローグで、ロイの頑張っている姿として語られる。

もちろん、必ずしもそうではありませんが。

全体を通して極彩色の美しい映像から、プロローグとエピローグが一転してモノクロの世界となる。その対比も面白い。

昔は女優が全速力で走るシーンでもスタントマンを使っていたようです。

アクション映画に限らず、スタントマン無しでは映画は成り立たないという事を示唆しているのかも知れません。

“ターセム監督の世界観”が、より確固になる作品となるものだと思います。

そこに描かれているものは、普遍的なものかも知れません。しかし、それが不快ではなかった。

美しい物語でした。