クリムト展 ウィーンと日本1900

公式サイト:

https://klimt2019.jp

上野・東京都美術館にて。

この頃、忙しくてブログを書けなかった……ので、これも終わってしまった展覧会。

クリムト没後100年、日本オーストリア国交樹立150周年を記念したもの。

日本(ジャポニズム)とクリムトの関係を指摘することは多々ある。よく当時の流行だったこと、それがクリムトなど画家たちにインスピレーションを与えたことは事実だが、日本美術だけに傾倒していた訳では無いと思うのだが……(古代エジプトやオリエンタルな文様も源泉だと思う。)

クリムトは金細工師の家系なので。もちろん、日本美術の金の使い方にインスピレーションを受けたことは確かだ。

油彩画にも金をふんだんに使ったこと、初期の文様を取り入れた独自の作風は、他の追随を許さない。

集客のために日本との関連性を強く打ち出しているだけではないか……そんな穿った見方をしていた。それでも、この展覧会でを通して、クリムトが日本美術の影響を少なからず受けていたことを再認識する。

この展覧会では、「クリムトとその家族」「修業時代と劇場」「私生活」「ウィーンと日本」「ウィーン分離派」「風景画」「肖像画」「生命の円環」と題した8つのチャプターに分けて会場が構成されていた。

それに倣って感想を書くには膨大すぎるので、気に入っているクリムト作品を中心に感想を書く。

ウィーン分離派――黄金時代

ウィーン分離派での活動で描かれた傑作が並ぶ。

クリムトの絵画と言えばすぐ思い浮かぶ、金の装飾を使った作品群が主役だった。

黄金伝説展 古代地中海世界の秘宝でも展示されていた、《第1回 ウィーン分離派展ポスター(検閲後)》も展示。

テセウスのミノタウロス退治を独自の解釈になぞらえて描いたこのポスターが好き。検閲のため、手前に植物が配することで股間を隠している。浮世絵のような手法で興味深い。

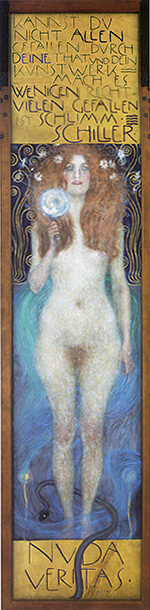

《ヌーダ・ヴェリタス(裸の真実)》

右手に持つ鏡をこちらに向け、まっすぐ立つヘアヌードの女性像。鑑賞者と正対する形となる。

当時もまだ「陰毛を描くとアートではない」と糾弾される時代だったと思う……ゴヤ《裸のマハ》がそうであったように……

ぼんやりとしているが、この絵も例外ではなかったであろう。

裸の女は手に鏡を持ち、これが真実だ、とつきつけている。上に書かれているのはシラーのことばで、「もしおまえの行動とアートですべての人を喜ばせないのなら、数少ない人を喜ばせよ。多くの人を喜ばせるのは悪いことだ」とある。

(中略)

この絵によってクリムトはウィーンの良識ある社会の冒涜者とされるが、古い社会からの自由を求める新興階級、とくに新しい女たちの人気を集めてゆく。海野 弘『グスタフ・クリムトの世界』p.40

一般的な意味での真実というより、新しい“真の”芸術、つまり分離派のシンボルと見ることもでき

(※1)る。

女性の上半身の背景はユーゲントシュティール(オーストリアのアールヌーヴォー)らしい、蕨か薇のような金色の渦巻き文様。しかし、腰辺りから青い清流水のような模様となっている。この作品以前だったか、クリムトが描いた《魚の血(冷血)》や《流れる水》の、文字通り流れを汲んでいるためだろうか……

《ユディト Ⅰ》

ユディトの雄弁な額縁(※2)に、ラファエル前派の軌跡を見ることも可能だった。

前述の《ヌーダ・ヴェリタス(裸の真実)》のシラーの言葉も、額縁ではなくカンヴァス上に描かれた言葉だが、金の地に分離され、額縁と同様の効果だろう。

これらが先日拝見したラファエル前派から継承されたファム・ファタールの系譜であることを、主題や表現方法から見て取れる。

クリムトは、神話的図像を使いながら、むしろ現代(世紀末)のウィーンのデカダンな社交界の女たちを描いた。男の首は右下にちらりとのぞかせているだけで、むきだしの胸を黄金に包んだ官能的な女性像である。

まず目立つのが、犬の首輪のような黄金のチョーカーで、デンマークの王女からイギリス皇太子妃(後に王妃)になったアレクサンドラが当時はやらせた最新ファッションであった。アレクサンドラが首の傷を隠すためにつけたものというが、サディステックな魅力を持っている。海野 弘『グスタフ・クリムトの世界』p.41

ネガティブな意味でのしたたかな女でも、ファムファタールでもなく、私はこの絵に自律した“強い女”のイメージも見る。

後でモデルとなったアレクサンドラのWikipedia(※3)をみて、その壮絶な人生に驚愕した。本当に自律/自立した女性だった……尊敬に値する。

《ベートーヴェン・フリーズ(原寸大複製)》

ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館( https://www.belvedere.at/en / English )にあるもののファクシミリ版。

クリムトの芸術テーマが詰め込まれた大作であり、この作品からスピンオフした傑作も多い。

第一の壁の黄金の騎士から《人生は戦いなり》(※4)が誕生し、第二の壁の中央の三人の女性たちと酷似した構図の《女の三世代》(※5)が、第三の壁の抱き合う男女から《接吻》(※6)が生まれている(※7)。

展示空間にはベートーヴェン〈交響曲第9番 第4楽章『歓喜の歌』〉のサビ部分が静かに流れていた。

この《ベートーヴェン・フリーズ》がお披露目された、第14回分離派展の初日には、グスタフ・マーラーが楽団員とともに来てベートーヴェンの交響曲第9番を演奏した(※8)という。

私はサブカルチャーを通して、この歌が究極の人類讃歌であり、“私(自己)"が“今ここ”に存在することの魂の叫び、他者からもそして自身も他者のそれを祝福する(認める、認められる)歓喜であることを理解した。

TV版エヴァンゲリオンの『最後のシ者』然り、冲方丁『ばいばい、アース』ののクライマックスでも、そうした意図を汲んで〈歓喜の歌〉は重要な位置を占めていた。

《ベートーヴェン・フレーズ》は、全ての壁面が装飾に描かれているというものではく、白い空白が殆どを占めている。下の壁の白さも相まって、とても静謐な空間のように感じられた。

まるでダンテ『神曲』の天国篇のように思えてしまう。

天へと抜けるような、高らかに謳う合唱のイメージとは異なり、静かに瞑想に耽るためのような……

それは横長の画面のため、そう思ってしまうのかもしれない。《ヴェートーヴェン・フリーズ》で歓喜に相当する第三の壁の、同じ顔の女性たちが並ぶ姿に、声を合わせて歌い上げる合唱のイメージを想起する。

フィナーレで男女の抱擁が現すものは、それこそ天にも昇る心地だろう。

眺めていて、クリムトも〈歓喜の歌〉をヴィジュアル化した訳では無く、ヴェートーヴェンを讃えるため、独自解釈をしたという印象があった。(※9)

100年前に公開されてた時は賛否両論(どうも殆ど不評だったようだが)巻き起こったという表現。 意匠化されたとも言える裸婦、裸体像は、不気味さも見ていると次第に魅力的に映る。

そのイメージはさらに、現代のアーティストにもインスピレーションを与えている。(※10)

肖像画、風景画に見る、反映された“時代”――印象派の影響

展覧会のチャプター構成から外れるが、クリムトが当時の流行を敏感に感じ取り、積極的に取り入れて自分のものとしていると感心してしまうものが多かった。

避暑地であるアッター湖畔の風景など、フランスの印象派の画家たちが避暑地として、自然風景を求めて、バルビソン村を訪れて描いた事を思い出す。

《ヘレーネ・クリムトの肖像》も筆跡を残す服の描き方が印象派のそれに通じる。顔やボブの髪はとても入念に描き込まれているにも関わらず。

生命の円環――死と生

豪華絢爛な金のイメージから一転する。豊かな色彩を用いているが、それを覆う周囲の画面は暗く、描かれる人々の眼は伏せられ、まるで眠りに……もっと深く死に……近づいている。

それは描かれた時代の空気――第一次世界大戦――の不穏な空気を反映したものか、自身の死期を無意識に感じ取ったためだろうか……

《リア・ムンク Ⅰ》

彼女はリア(マリア)・ムンク、24歳で、失恋して、拳銃自殺をした。父のアレクサンダー・ムンク、母のアラン科の依頼で、クリムトが描いた。

(中略)

死んだリアのまわりに花が散らされている。死の床と書いたが、よく見ると彼女のまわりは水のようだ。この絵を見た時、オフィーリアだ、と思った。クリムトはラファエル前派のミレーの「オフィーリア」を思い浮かべているのだ。海野 弘『グスタフ・クリムトの世界』p.170

色白な顔とその周りを囲む花々の赤が明るく、肖像画などと比べて小さめの作品ながら遠くから見ても惹かれてしまう。不思議な絵だった。

前述の海野氏の見解は的を得ている。悲劇的でありながら神聖で、誰もその名誉を傷つけてはならないような……そんな気持ちにさせられた。

印象派の手法を想起させられる、淡い色合いの肖像画とは打って変わった暗い印象。しかし黄金時代の文様のように意匠化された鮮やかなな薔薇の花に囲まれていて、不気味さを感じさせない。

《女の三世代(人生の三時期)》

この有名な一枚、本物をようやく拝見できた。女性の――人の一生――も、喜怒哀楽全てが一枚に集約されている絵。

女性のイメージも、はっきりと固定的なイメージから水中の流れてもつれ合う、ここに区別しがたい、人魚の群れのような、あいまいなものとなる。この作品は性的であるが、背景は滝のような流水を感じさせる。

海野 弘『グスタフ・クリムトの世界』p.42

この絵の上半分の背景は暗い色で覆われているが、本来は金を使っていたものの、後から黒く塗りつぶした形跡があるという。

時代の変化を敏感に感じ取り、自身の黄金時代からの脱却、色彩の時代への移行故か……

《家族》

会場の最後に掛けられた《家族》の、顔だけが白く浮かび上がる姿。

母子の服は暗く画面に沈んでいる。眠っているというよりは、まるで死んでいるように見えた。

若い母と2人の子どもの顔がのぞいている。「移民」という題をつけられている。地方のユダヤ人攻撃を逃れてウィーンにやって来た家族だろうか。華やかな世紀末ウィーンの背後に闇がある。エゴン・シーレなど若い世代からの刺激も感じられる。

海野 弘『グスタフ・クリムトの世界』p.167

私は会場で、クリムトと日本の関係よりも、クリムトが敏感に当時の時代の空気を取り入れ、ジャポニズムをはじめとするヨーロッパから見て異国――夢の国――からの要素をエッセンスとして落とし込んでいたか、独自性として昇華させていたかを意識して見ていた。

会場ではあまり、日本とクリムトの関係について強く意識されることが無かったのだが……強いて言えば、ウィーン万博で初めて日本が公式参加したことだろうか。

関連する書籍――当時、出版された日本美術研究に関するもの――は展示されていたが、展示物とからクリムトが何を学び、どう作品に活かしていたかが直結しなかった。

後で調べてその繋がりを知る。

会場で展示されていたオスカー・ミュンスターベルク『日本美術史』(第1巻)は、クリムトの遺産の中にあり、クリムト自身、書物を通して日本美術を研究したと語っていた(※11)とのこと。書物の情報と彼の日本工芸コレクションを通して、日本美術の意匠や平面性を取り入れていたようだった。

…日本とウィーン、クリムトの繋がりというものは、その位しか理解できなかった。

むしろクリムトが、新しい芸術表現の模索し、当時の流行にも敏感に反応し、自身の作品に反映していたことが伺えた。

クリムトの画業、その変容を見れる、多様な絵画を拝見できた、良い展覧会だった。

- 千足伸行『もっと知りたいクリムト 生涯と作品』東京美術 2005年 p.28

- ‘ラファエル前派の額縁では、シンボリカルな装飾モティーフや文字(タイトルやテクスト)が挿入されることにより、画面に描かれている内容を強調したり、重層的な意味を付加したりしている。’

荒川裕子『もっと知りたいラファエル前派』東京美術 2019 p.76

- アレクサンドラ・オブ・デンマーク (Wikipedia / 日本語)https://ja.wikipedia.org/wiki/アレクサンドラ・オブ・デンマーク (2019/9/23 確認)

- [ID:5389] 人生は戦いなり(黄金の騎士) : 作品情報 | コレクション検索 | 愛知県美術館

https://jmapps.ne.jp/apmoa/det.html?data_id=5389 (2019/9/23 確認)

- Der Kuss (Liebespaar)

https://digital.belvedere.at/objects/6678/der-kuss-liebespaar (2019/9/23 確認) - 『一個人 2019年6月号 【特集】世紀末美術入門 19世紀末に華ひらいた退廃とエロスの美』 ベストセラーズ p.23

- 日曜美術館「エロスと死の香り~近代ウィーンの芸術 光と影~」

https://www4.nhk.or.jp/nichibi/x/2019-09-15/31/26430/1902803/ (2019/9/23 確認) - なぜ怪物が描かれたのか?——クリムトが描いたベートーヴェンのアヴァンギャルド|音楽っていいなぁ、を毎日に。| Webマガジン「ONTOMO」

https://ontomo-mag.com/article/column/rakugakist-violinist12-201906/ (2019/9/23 確認)【作品解説】グスタフ・クリムト「ベートーヴェン・フリーズ」

https://www.artpedia.asia/beethovenfries/ (2019/9/23 確認) - Gustav Klimt Paintings Recreated by Photographer Inge Prader (English)

https://mymodernmet.com/inge-prader-gustav-klimt-paintings/ (2019/9/23 確認) - 「クリムト作品に現れたジャポニズム」新人物往来社 編『クリムトの世界』p.62

- 参考文献

- 千足伸行『もっと知りたいクリムト 生涯と作品』東京美術 2005年

- 新人物往来社 編『クリムトの世界』 2011年

- 海野 弘『グスタフ・クリムトの世界-女たちの黄金迷宮-』2018年

- 朝日新聞出版 編『クリムトへの招待』2019年

- 『一個人 2019年6月号 【特集】世紀末美術入門 19世紀末に華ひらいた退廃とエロスの美』 ベストセラーズ

- 『芸術新潮 2019年 6月号 ◆特集◆時を超えるクリムト』新潮社

![ヒグチユウコ展 CIRCUS FINAL END [Higuchi Yuko CIRCUS] 2023 チラシ2](https://ayasa-akira.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/09/yuko_Higuchi_circus_2023_02-100x100.jpg)