ギュスターヴ・モロー展 ― サロメと宿命の女たち ―

公式サイト:

https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/19/190406/

これも終わってしまった展覧会だけど……

パナソニック汐留美術館(旧・パナソニック 汐留ミュージアム)( https://panasonic.co.jp/ls/museum/ )にて。

パリの真ん中に閉じこもった神秘主義者

――ジョリス・カルル・ユイマンス

会場入って直ぐに紹介されていた、同時代のデカダン派作家によるモローを指す言葉が、全てを物語っている。

モローは自身を「夢を集める職人」と言っていたらしい。

インド、中国、日本といったアジア――西洋から見た“異界”、夢の国――の意匠を寄せ集めたエキゾチックな世界だ。

当時、流行していたオリエンタリズム――シノワズリからジャポニズムまで――の工芸作品、図像などからインスピレーションを得て描かれた、聖書や神話世界は独自の様相を呈している。

モローは自身を歴史画家と認識していたようだが(※1)、その夢を集めた作風ゆえに、現在では象徴主義、幻想美術の画家として認識されている(※2)。

この展覧会はギュスターヴ・モロー美術館から、選りすぐりの作品が来日していた。その麗しき女性たち――

どの作品にも思い入れがあるため感想など書ききれないと思い……

各章の感想と、その中で気になった作品などについて。

第1章 モローが愛した女性たち

彼の私生活の片鱗と、モローの作品の直接のモデルではないにせよ、

《雲の上を歩く翼あるアレクサンドリーヌ・デュルーとギュスターヴ・モロー》は、微笑ましい落書き。

クピドのようなその姿から愛に満ち溢れていることが伺える。

今回展示されてはいなかいが、同じようなシチュエーションで、モローがデュルーをひょいと抱き上げて歩いている構図のものもある(※3)し、その愛らしい姿からも親密さが伝わってくる。

モローは「作品」のみの評価を求めて、自身について多くを語らなかったのだが、それ故に、その「作品」の

彼を応援し、献身的に身の回りの世話を担っていた母親がいたことからも、「母親コンプレックス」から抜け出せない人物というイメージを持たれていた。

だが、研究が進みデュルーの存在が明らかになると、そのイメージは覆される(※4)。

そういう点でも重要な女性だった。

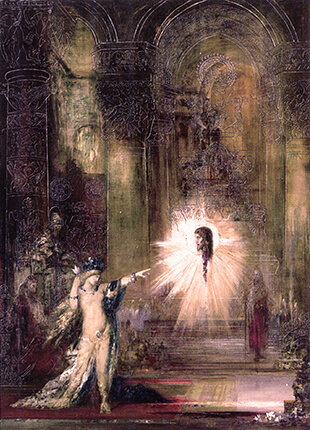

第2章 《出現》とサロメ

《出現》に限らず、モローのサロメのイメージは複数あった。

《出現》と同じ構図で、目を見開くサロメと目を瞑っているサロメ。思春期の裸の少女の姿であったり、ヘロデ王の前で舞う踊り子、目を伏せた姿はまるで、瞑想する乙女の面影を持っていたり……

サロンに展示された完成作品だけでなく、水彩の下絵やバリエーションから、《出現》に至るモローの試行錯誤の中に、サロメの変化――まるで少女の成長――を垣間見た。

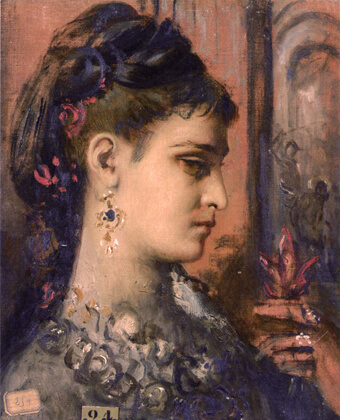

横顔の《サロメ》は、今のイメージとは全く違う、妖艶な女性像だった。

40cm各の作品だが、画面いっぱいのサロメの横顔。

その背景で洗礼者ヨハネの斬首が行われている。

サロメの視線はこちらを見ているように描かれ、まるで誘うようにも、背景の惨事から目を背けているようにも見えた。

第3章 宿命の女たち

サロメ以外の女性像が集められている。トロイア滅亡のきっかけとなるヘレネ、スフィンクス……ギリシア神話を題材にしたものが数多かった。

女というのは、その本質において、未知と神秘に夢中で、背徳的悪魔的な誘惑の姿をまとってあらわれる悪に心を奪われる無意識的存在なのである。

――ギュスターヴ・モロー

上記の言葉は、今回の展覧会には出展されていなかった《キマイラ》(※5)について、画家自身の註だった(※6)。

けれどもこれは、他の

ギリシア神話からの主題である《メディアとイアソン》は、黄金伝説展 古代地中海世界の秘宝にて、オルセー美術館に所蔵されているものを見たものの習作。

完成作品と顔の角度が、メディアの表情が異なる。

イアソンに何か囁くような表情をしており、完成作品よりも雄弁に――誘惑だったり、そそのかしているようだったりを――語っているように見えた。

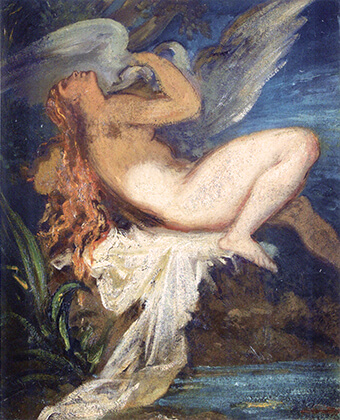

《レダ》は、白鳥の首を抱き寄せ、恍惚として天を仰ぐレダの姿。

上半身は薄く影に覆われ、肉感的な胸から下、尻、太股の側面にかけて光が当たっている。とても官能的な姿。見ているこちらがのぞき見してしまったような気分になる。

レオナルド×ミケランジェロ展でも展示されていた、《レダと白鳥》を思い出した。ミケランジェロによるオリジナルは焼失してしまったのだが……他の画家の手による模写がのこされている。

聖書主題のものもある。

《エヴァ》は楽園にて、蛇に知恵の樹の実をすすめられているシーン。

モローの女性像は柔らかく線の細いイメージが強かったが、このエヴァは筋肉質で健康的な体つきだった。

絵の具を乗せたらまた変わったかも知れない。

未完のため線画であるエヴァに、ミケランジェロの影響を強く感じた。

特に下半身のしっかりとした足腰、血管が浮き上がる力強い筋肉描写に。

《オルフェウス(オルフェウスの首を運ぶトラキアの娘)》の竪琴に乗ったオルフェウスの首がミケランジェロの彫刻《奴隷》を基にしているという(※7)。その事実からも伺わせられる。

会場の年表で、モローが15歳の時にイタリアへ旅行しているようだった。その時に衝撃を受けたであろうことは想像に難くない。

イタリアに行くと、街中にミケランジェロの作品を見ることができる。他の追随を許さない、その力強い作風に衝撃を受けずにはいられない……

第4章 《一角獣》と純潔の乙女

最後の章を飾るのは、神話や聖書主題から離れたものたち。

ポスターにも使われている、一角獣やグリフォンなどの幻獣や抽象概念を擬人化したもの。

より、モローの個人的な考え方が反映された作品と言える。

それらは白く色のイメージが多かった。

冒頭に展示されていたモローのパレットの白い絵の具は、これに結びつくのだろうか?

多くの画家が、晩年になると白く明るい画になるのは何故だろう?

シャガールは色彩豊かな作品が多いが、牛や天使の翼など白いマチエールが多くなり、モノトーンの作風を手掛けたルドンも晩年は極彩色になり画面全体が白く明るくなっていく。

モローの作品もそんな印象を受けた。(もっとも、この章の作品は制作年が分からないものもあったが)

それこそ、白――明るい光――が天国や死後世界のイメージに繋がっているのではないかと思ってしまった。

Eテレの番組、日曜美術館「ギュスターヴ・モロー ファム・ファタル(魔性の女)に魅せられて」(2019/9/1 確認)で、スタジオ内で精神科医、作詞家・きたやまおさむ氏、ドイツ文学者・中野京子女史による面白い言及がされていた。

その絵画は二次元的(※8)で、コラージュのように切り貼りされた世界観であるとか、横顔という片側しか見れない表現に、女性の二面性を見ることも、モローのエディプス・コンプレックスを見るとも(前述の通り、現在は否定されているけれども)……

多様な解釈ができる絵の奥深さがモローの絵画の魅力だった。

一番笑ったのは、モローの自宅(現ギュスターヴ・モロー美術館)を「お金持ちのごみ屋敷」を評していたこと。

断捨離、ミニマリストが話題である現代に、あの狭い家にぎゅうぎゅうに詰め込まれた幻想美術と調度品、コレクションの数々……ある意味、的を得ている(笑)

今回の作品はフランスのギュスターヴ・モロー美術館(2019/9/1 確認)の所蔵品。

私もフランスに行ったとき足を運んだあの美術館は、世界で初めての個人美術館でもある。

個人邸宅兼アトリエでもあったので、非常に貴重な美術館だ。

中に入ればそこは完全にモローの世界。他の何物も入ってこれない。

当時使われていた調度品もそのままで、モローが生きた時代の空気を今に伝えている。トイレも上にある貯水槽から下がっている鎖を引っ張って流す水洗式なので、アンティークな雰囲気を堪能できる。

- ギリシア神話や聖書の物語はフィクションではなく、現実の歴史に地続きのものとみなされていた。歴史画(Wikipedia / 日本語)

https://ja.wikipedia.org/wiki/歴史画(2019/9/1 確認) -

一般に、アカデミー歴史画というのは、人物がまとまっている歴史的・神話的コスチュームにもかかわらず、それは常に「現代風俗の絵画」なのである。

つまり、現代の通俗的な風俗を描くのに歴史や神話という意匠を借りているのにすぎないのである。

これに対し、モローの絵画は「現代風俗の絵画」ではいささかもない。それはむしろ、モローが時代から汲みとって彼自身の頭の中で純粋培養した「官能」、「正義」、「勇気」などの抽象名詞、つまり「純粋に抽象的な主題」を扱った絵画、いいかえれば、きわめて具体的な細部を持つ「抽象絵画」なのである。

そして、その抽象性において、モローの歴史画、神話画は、〈幻想芸術〉に近づくのである。鹿島茂『ギュスターヴ・モロー―絵の具で描かれたデカダン文学』2001年 六耀社 p.36

- 「モローの伴侶、アレクサンドリーヌ・デュル」 隠岐由紀子『ギュスターヴ・モロー 世紀末パリの異郷幻想』 東京美術 p.110

- 「最愛の女性の存在が変えたモローの人物像」 『ギュスターヴ・モローの世界』 p.81~84

- キマイラ ギュスターブ・モロー 絵画解説

http://www.artmuseum.jpn.org/mu_kimaira.html(2019/9/1 確認) - 前述『ギュスターヴ・モローの世界』p.82

- ギュスターヴ・モロー-オルフェウスの首を運ぶトラキアの娘-(画像・壁紙)

http://www.salvastyle.com/menu_symbolism/moreau_orphee.html(2019/9/1 確認) -

油彩絵具の濃淡や色合いでせっかく場面の奥行きが演出されているのに、その上にレースのように施された平面的な線画のせいで情景の三次元性が台無しになっていたりする。

隠岐由紀子『ギュスターヴ・モロー 世紀末パリの異郷幻想』東京美術 2019年 p.27

![ヒグチユウコ展 CIRCUS FINAL END [Higuchi Yuko CIRCUS] 2023 チラシ2](https://ayasa-akira.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/09/yuko_Higuchi_circus_2023_02-100x100.jpg)