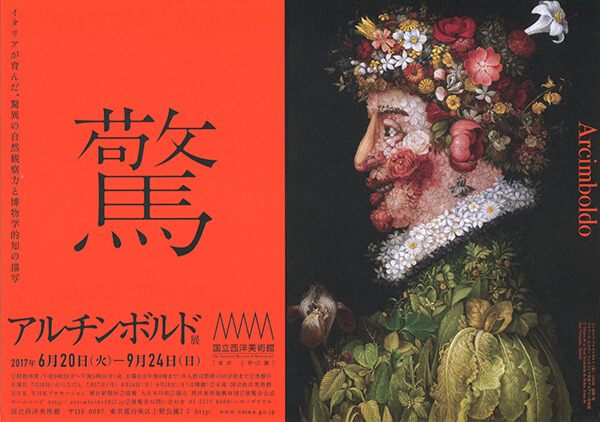

アルチンボルド展

公式サイト:

http://arcimboldo2017.jp/

上野・国立西洋美術館( http://www.nmwa.go.jp/ )にて。

~2017/9/24まで。

花や果物で構成された肖像画を描いた、アルチンボルトの作品と、その奇想・奇天烈の原泉を垣間見る。

入ってすぐのところに掛かってる《紙の自画像(紙の男)》。巻紙で構成されたアルチンボルトの肖像画。

紙で構成されているという点が興味深かった。

アルチンボルトはそこに何をしたかったのだろう?

やっぱり絵を描く?文字を書く?

そんな示唆に富んだ自画像に思えた。

一緒に観に行った知人と「これをペーパーアーティストが手掛けたら、本当に立体化できるのではなかろうか?」と話し合う。

そんな想像力を掻き立てる作品は、この会場ではまだ序の口だった。

「合成肖像画」と呼ばれる、アルチンボルトの代名詞のような作風。その奇想に圧倒される。

本物を見る醍醐味はやはり、画集では見られない細部を堪能すること。

顔にばかり視線が向かってしまうが、《四季「春」》の人物が着ている服は深緑色の葉で構成されていた。

画集では黒い背景と同化して認識できなかった細部。

顔部分で緻密な髪や眼の描写に注視してしまうが、皮膚を構成する花は輪郭をぼかしていた。

そのおかげで表情も理解しやすいし、他の要所(パーツ)に目がいくようだった。

《四代元素「大地」》は動物の顔の集合体。

下だけ何故、皮なのか?

その図像は真っ先に、ネメアの獅子、金羊毛の皮を思い出す。解説を読むと、それを意図した描写であるようだ。

そしてハプスブルク家ゆかりの獅子の紋章と金羊毛騎士団を表しているらしい。

皮と衣、その関連性も意識した上での構成だろう。

連作で、四季と四代元素が対応しているという。

- 《春》《大気》 … にぎやかな陽気

- 《夏》《火》 … 燃え盛る暑さ

- 《秋》《大地》 … 豊穣の大地

- 《冬》《水》 …凍てつく森と海

でも、連作なのにカンヴァスの大きさがまちまちなのは何でだろう……

あえて揃えようとは思わなかったのか?描く度に手に入るカンヴァスの大きさが異なってしまったのだろうか……?

博物学――コレクションと世界征服

アルチンボルトは他の追随を許さない独自の作風を産み出した。

それを促すものは彼の身近な場所にあったようだ。

参考資料として出品されていた、アルチンボルトが宮廷画家として仕えたオーストリア・アぷスブルグ家の豪華な装飾が施された食器の数々。

ギリシア神話のモティーフや、当時は珍しい動物の姿を象ったもの……中には本物の生き物から型を取り(!)鋳造したものまで。

そして「ヴンダーカンマー(驚異の部屋)」と呼ばれる、皇帝の蒐集品を展示した場所があったという。

アルチンボルトは、宮廷の日常生活の身近にあるものを素材にしながら、ひたすら肖像画を描いた。その構図や画風は斬新であるが、かれは肖像画という伝統的なキャンバスのなかに、宇宙の森羅万象を凝縮させた。それは顔が人間の知性、性格、表情を集約させたものであるばかりではなく、宇宙的なコスモロジーを包括するものであったからにほかならない。

浜本隆志 柏木治 森貴史『ヨーロッパ人相学―顔が語る西洋文化史』 p.190

アルチンボルトは現代のように体系的に分類されていない博物館ともいえるヴンダーカンマー、王のための動物園で、“本物”を見る機会に恵まれた。

ゆえに、ここまで緻密な描写で動植物を描くことができたらしい。

アルチンボルトのこの絵画から描かれた図鑑もあったとは……!

世界を表している四季と四代元素の表現を取り入れた肖像画を描いたのも、それがクライアントの世界の覇者たらんとする意思を汲んだこと、同時にアルチンボルトの皇帝(時の王・マクシミリアンⅡ世)への賛美だった。

人間の探求――脳の認識、心の問題

また、レオナルド×ミケランジェロ展との関連があった。(ちなみに、アルチンボルト展の半券提示で入場料割引が受けられる)

アルチンボルトのこれら肖像画は、レオナルド素描の鷲鼻のくしゃ顔じいさんの素描からヒントを得ているもよう。

父親がレオナルドと縁があり、素描のコレクションを見ていたらしい。

そう言われてアルチンボルトの鼻の部分を注視すると、何となく全ての作品が、鷲鼻のように思えた。

ルネサンスの“万能人”レオナルドは、著書『絵画論』で精神の運動(喜怒哀楽)によって人間の顔が動く(表情)こと、人間の精神を描き出すことについて言及していた。(※1)

人間の内面を描くこと――

展覧会の会場ではヴンダーカンマーと博物学の関係性の指摘があった。 博物学――その知的探求の中に、人相学も入っていたと思われる。

人相学は占いや今の心理学、精神分析的な様相があった。

そのルーツは観相学――‘外面(自然)、とくに顔の特徴や身体の全体的相貌を観察することによって、人の見えざる部分を知ろうとする(※2)’もの――で、偽アリストテレス『人相学』によって体系的に論じられた疑似科学だった。

顔は人間の内面を映し出しているもの――

レオナルドに倣い、それを踏まえてアルチンボルトは「合成肖像画」を描いていたようである。

この展覧会が始まった頃、NHKで顔を認識するということの不思議について特集した番組があった。(※3)

人間が人間の顔(それとおぼしきもの)を注視、識別する不思議、それと絡めて人工知能(ディープラーニング)による顔認証システム(画像解析)についても取り上げていた。

そしてこのアルチンボルト展も取り上げられていた。

アルチンボルトによるさかさ絵――一見すると野菜が詰められた籠や肉が盛られた大皿だが、逆さにすると人物像になる――は、寓意に満ちていると同時に、遊び心に溢れたものだ。

野菜が詰められた籠の絵は、番組内で幼児が顔と認識する――それも「普通の顔ではない」ことまで――理解するということを脳波から検証していた。

シミュラクラ現象(※4)の事もアルチンボルトは理解していたようだ。

参考として、だまし絵の世界は、多くの追随者が現れた。 ダリもその一人に入れていいのかも知れない(※5)。あと、合成肖像画を思わせるコラージュ作品を多数制作しているシュヴァンクマイエル(※6)。更にシュヴァンクマイエルに影響を受けたクエイ兄弟はもろに《司書》を思わせる(※7)人形が出てくるアニメーションを作っていた。

番組では会場でフォトジェニックなイベントスペースであったアルチンボルトメーカーについても取り上げられていた。顔を野菜や果物で構成してくれるという。

私が行った時はすごく人が並んでいたので、諦めたのだけど……人工知能という観点からも興味深いものだったかも。

web上で写真解析でのジェネレーターがあれば良いのに……

参考文献

芸術新潮 2017年 07 月号 特集:奇妙奇天烈 アルチンボルド

- 加藤朝鳥『レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画論』 Ⅺ 姿態に就いて三七二 p.212

- 浜本隆志 柏木治 森貴史『ヨーロッパ人相学―顔が語る西洋文化史』 p.28

- (^o^)顔面白TV

http://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=10758 (2017/8/30 確認) - シミュラクラ現象(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/シュミラクラ現象 (2017/8/30 確認) - Mae West’s Face which May be Used as a Surrealist Apartment | The Art Institute of Chicago

http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/65819 (2017/8/30 確認) - JanSvankmajer.com

http://www.jansvankmajer.com/ (2017/8/30 確認) - Cabinet of Jan Svankmajer – Quay Brothers

https://youtu.be/ehfRYQ0K-vM (2017/8/30 確認)

![ヒグチユウコ展 CIRCUS FINAL END [Higuchi Yuko CIRCUS] 2023 チラシ2](https://ayasa-akira.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/09/yuko_Higuchi_circus_2023_02-100x100.jpg)